Get in Touch

We will get back to you within 24 hours.

Welcome to MVS Blog

अथवा

ऋग्वेद में निहित धार्मिक परंपरा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें।

ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक परंपराओं के विकास में दो महत्वपूर्ण चरण रहे हैं। ऋग्वैदिक काल (1500–1000 ई.पू.) वैदिक धर्म की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है, जबकि उत्तरवैदिक काल (1000–600 ई.पू.) में धार्मिक सोच में परिपक्वता और दार्शनिक गहराई देखने को मिलती है। इन दोनों कालों की धार्मिक परंपराओं की तुलना से भारतीय धार्मिक चेतना के क्रमिक विकास का आकलन किया जा सकता है।

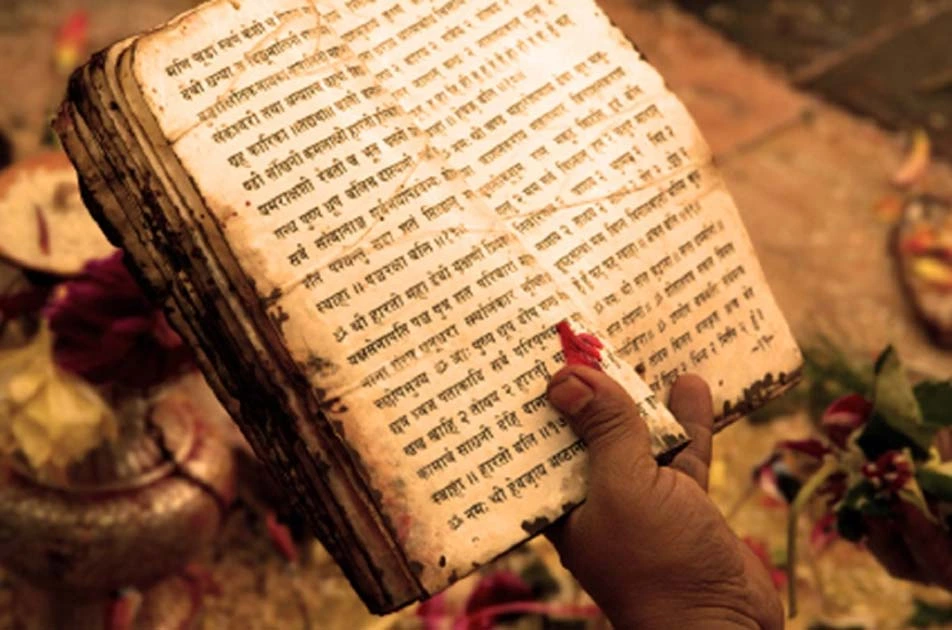

ऋग्वेद - ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋग्वेद को दस भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है, और इसमें एक हजार से अधिक मन्त्र शामिल हैं । संस्कृत में रचित यह विस्तृत वैदिक संरचना का हिस्सा है जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी शामिल हैं।

ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक धार्मिक परम्पराएँ -

ऋग्वैदिक काल भारत के सबसे पुराने धार्मिक समय को दर्शाता है। इस समय लोग प्रकृति के देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण की पूजा करते थे। यज्ञ और मंत्रों का बड़ा महत्व था। जीवन सरल था और धर्म ज्यादा दिखावे वाला नहीं था। स्त्रियों को भी धार्मिक कामों में भाग लेने की आज़ादी थी।

उत्तरवैदिक काल में धर्म जटिल होता गया और कर्मकांड बढ़ गए। अब ध्यान, आत्मा और मोक्ष जैसे विषयों पर सोचने की शुरुआत हुई। ब्राह्मणों की भूमिका बड़ी हो गई और समाज में ऊँच-नीच बढ़ी। नए धार्मिक ग्रंथ जैसे उपनिषद बने, जो ज्ञान और मुक्ति पर ज़ोर देते हैं। इस समय धर्म एक गहरे विचार का विषय बन गया।

ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक धार्मिक परंपराओं की मुख्य विशेषता:

1. देवताओं की भूमिका -

ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे प्रकृति से जुड़े देवता प्रमुख थे। इनकी पूजा यज्ञों द्वारा की जाती थी। उत्तरवैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अवधारणा उभरी। यहाँ पर आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष पर अधिक बल था। देवताओं का स्थान अब आध्यात्मिक सत्ता की ओर बढ़ गया।

2. यज्ञ और कर्मकांड -

ऋग्वैदिक काल में यज्ञ सामूहिक थे और प्रकृति को संतुष्ट करने के साधन थे। वे सरल और न्यूनतम संसाधनों वाले होते थे। उत्तरवैदिक काल में यज्ञ अत्यधिक जटिल, विस्तृत और पुरोहित-प्रधान हो गए। कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ गई और उनका उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति बन गया। इससे समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सुदृढ़ हुई।

3. दार्शनिक चिंतन का विकास -

उत्तरवैदिक काल में उपनिषदों के माध्यम से आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे विषयों पर गहन चिंतन हुआ। ऋग्वैदिक काल में ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण नगण्य था। यह परिवर्तन ज्ञान की ओर उन्मुखता को दर्शाता है। आत्म-चिंतन और मुक्ति की अवधारणा प्रमुख बन गई। इससे वेदांत दर्शन की नींव पड़ी।

4. समाज व्यवस्था-

ऋग्वैदिक समाज अपेक्षाकृत सरल और गतिशील था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित हो गई। सामाजिक श्रेणियाँ स्थायी हो गईं। इससे सामाजिक असमानता को धार्मिक मान्यता मिली।

5. स्त्रियों की स्थिति -

ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञों में भाग लेने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियाँ प्रसिद्ध थीं। उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिरने लगी। उन्हें शिक्षा और धार्मिक कार्यों से वंचित किया गया। इससे पुरुषप्रधान समाज की स्थापना हुई।

6. धार्मिक ग्रंथों का स्वरूप-

ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ था जिसमें स्तुतियाँ और मंत्र शामिल थे। उत्तरवैदिक काल में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई। इनमें यज्ञों की व्याख्या और दार्शनिक तत्त्वों की चर्चा की गई। उपनिषदों ने आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा को स्पष्ट किया। धार्मिक साहित्य अब अधिक दार्शनिक हो गया।

7. धार्मिक उद्देश्य-

ऋग्वैदिक धार्मिकता का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और भौतिक सुख प्राप्त करना था। उत्तरवैदिक धर्म मोक्ष और आत्मा की शुद्धि पर केंद्रित था। धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य अब आध्यात्मिक उन्नति हो गया। यह चिंतन धर्म के भीतर गहराई का प्रतीक था। मुक्ति की संकल्पना के कारण योग और ध्यान विकसित हुए।

8. धर्म और अर्थ का संबंध-

ऋग्वैदिक काल में धर्म और अर्थ में संतुलन था – जीवन के भौतिक पक्ष को भी महत्व दिया गया। उत्तरवैदिक काल में अर्थ और काम को त्याग कर मोक्ष को ही मुख्य लक्ष्य माना गया। सन्यास और ब्रह्मचर्य जैसे आश्रम धर्मों की स्थापना हुई। भौतिकता से विरक्ति का भाव बढ़ा। इससे सन्यास परंपरा का उद्भव हुआ।

निष्कर्ष

ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल की धार्मिक परंपराएँ भारतीय धर्म और दर्शन की गहनता को दर्शाती हैं। जहाँ ऋग्वैदिक काल भौतिक और प्रकृति-आधारित था, वहीं उत्तरवैदिक काल आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों चरणों ने मिलकर भारतीय धार्मिक सोच की मजबूत नींव रखी। उनका प्रभाव आज भी भारतीय समाज और धार्मिक परंपराओं में देखा जा सकता है।

0 Response