Get in Touch

We will get back to you within 24 hours.

Welcome to MVS Blog

उत्तर - परिचय

राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भारतीय चिंतन की एक गौरवशाली परम्परा रही हैं। अपने चिंतन एवं दार्शनिक विचारों के आधार पर ही भारत को विश्व गुरू कहा जाता था। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अर्थ होता है कि कैसे राज्य को चलाना चाहिए, समाज को कैसे संचालित करना चाहिए, और कैसे न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। यह चिंतन प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होता था जो प्राचीन भारतीय समाज में राजनीतिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते थे। इसमें शासक की जिम्मेदारी, समाज में न्याय, और धार्मिक और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण भाग था।

डॉ. ओम नागपाल के अनुसार," प्लेटो और अरस्तू से शताब्दियों पहले ही भारत में राजनीतिशास्त्र पर

पर्याप्त लिखा जा चुका था। अरस्तु के समकालीन कौटिल्य के, जिसे व्यावहारिक राजनीति का पिता कहा

जा सकता हैं, चिंतन इस बात के साक्षी हैं कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भारत कभी भी किसी से पीछे नहीं

था।"

भारतीय राजनीतिक चिंतन का विकास :

भारत में चिन्तन के विकास का प्रारम्भ आर्यों के आगमन से माना जाता है। इसका समय 1600 से लेकर 1400 वर्ष ईसा पूर्व तक है। यह वैदिक काल से प्रारम्भ होकर मुगल काल तक माना जाता है। भारत के वेद पुराण उपनिषद प्राचीन भारतीय चिन्तन के उत्कर्ष उदाहरण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चिन्तन के आधुनिक स्वरूप का आदर्श उदाहरण है। प्लेटो के समकालीन कौटिल्य का दर्शन व्यावहारिक है। भारतीय चिन्तन व्यावहारिक ही नहीं अत्याधिक उपयोगी है। भारतीय चिन्तन का मूल मानव है व मानव के चारों ओर घूमता है। पाश्चात्य चिन्तन में मानव 18वीं शताब्दी में केन्द्रबिन्दु बना। जबकि भारतीय चिन्तन में

यह प्रारम्भ से ही है। भारतीय चिन्तन को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कभी इसे राजधर्म, राजशास्त्र, दण्डनीति तथा नीतिशास्त्र के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र में इसे नृपतंत्र कहा जाता था।

भारतीय राजनीतिक चिंतन को जानने के स्रोत:

भारतीय चिन्तन के स्त्रोत को अध्ययन की सुविधा के लिये निम्न भागों में बांट सकते हैं-

1. देशी अथवा भारतीय स्रोत

2. विदेशी स्रोत

देशी अथवा भारतीय स्रोत

1. वेद - भारतीय धार्मिक साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। यह चार भागों में हैं जिनको ऋगवेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा यर्थववेद आदि हैं। इनमें वेदों के माध्यम से शासन तथा राज्य की उत्पति के सिद्धान्तों

का पता चलता है। इसमें राजा के अधिकार, राजा प्रजा संबंध तथा शासन नीतियों का विस्तृत मिलता है।

2. ब्राहमण तथा उपनिषद - वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गटा टीकाओं को ब्राहृमण कहा जाता है। उपनिषेदों के द्वारा तत्कालीन समाज, शासन तन्त्र, राजा प्रजा संबंधों का पता चलता है।

3. महाकाव्य - वैदिक साहित्य के बाद साहित्य के दो स्तंभ, रामायण और महाभारत, की रचना हुई। प्राचीन भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक दशा को उजागर करने का श्रेय इन महाकाव्यों को जाता है।

4. पुराण - महाकाव्यों के साथ पुराण अपने समय की ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते है। ये महाकाव्यों के समकालीन हैं। इसमें आदिम काल से गुप्तकाल की समस्त सामग्री का उल्लेख है। राजनैतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व सर्वाधिक है जिसमें शासन का जनकल्याण का आधार बताया गया है।

5. स्मृतियाँ - ऐतिहासिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से स्मृतियों का विशेष महत्व है। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पराशर, आदि की स्मृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। ये धर्मशास्त्र के नाम से विख्यात हैं। इन स्मृतियों

में साधारण वर्णाश्रम, धर्म, राजा के कर्तव्य, प्राचश्चित आदि का विस्तृत विवरण है।

6. जैन साहित्य - जैन साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से आचार्य हेमचन्द्र लिखित "परिशिष्ट पर्वन" बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में महावीर के काल से मौर्यकाल का विस्तृत विवरण मिलता है।

7. बौद्ध साहित्य - बौद्ध धर्म में तीन प्रमुख ग्रन्थ है। जिन्हें त्रिपटक के नाम से जाना जाता है। इनमें संत पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक आदि है। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इससे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है।

8. कौटिल्य का अर्थशास्त्र - कौटिल्य का अर्थशास्त्र" भारत का ही नहीं वल्कि विश्व के प्रमुख राजनैतिक ग्रन्थों में से एक था। इसे राजनीतिशास्त्र का आधार माना जाता है। "अर्थशास्त्र" में राजा को वेद तथा तत्वज्ञान आदि विषय का अध्ययन करने को कहा गया है।

9. नीतिशास्त्र - कौटिल्य के बाद राज्य एवं शासन पर लिखे ग्रन्थों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।कांमदनीय नीतिसार गुप्तकाल में 500 ई. के आसपास लिखा गया। शुक्रनीति भी तत्कालीन शासन व्यवस्था का वर्णन करता है। इसके समय में गणराज्यों का अंत हो चुका था अतः इसमें राजा का ही वर्णन है। शुक्र के अनुसार शासन का उद्देश्य जनता का सर्वांगीण विकास करना है।

10. अन्य ऐतिहासिक स्त्रोत - अन्य ऐतिहासिक स्रोत में विभिन्न कालखण्डों में रचित विभिन्न रचनायें है। इसमें कल्हण रचित राजतरंगिणी प्रमुख है। इसमें प्राचीन काल से 12 वीं शताब्दी तक का कश्मीरी इतिहास का उल्लेख है। बाणभट्ट द्वारा रचित "हर्ष चरित" में हर्ष के शासन के विभिन्न पहलूओं का वर्णन किया गया है। विशाखदत्त के "मुद्राराक्षस" नाटक के द्वारा नंदवंश तथा मौर्यवंश का उल्लेख मिलता है। चन्दवरदाई की रचना 'पृथ्वीराज रासो' से तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक स्थिति की जानकारी मिलती है।

विदेशी स्रोत

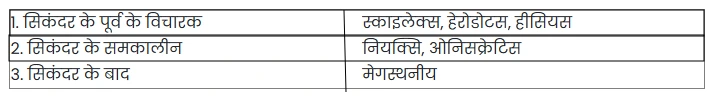

भारतीय चिन्तन के अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण स्त्रोत विदेशी स्रोत कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से यूनानी एवं रोम के विचारकों को शामिल किया जाता है। यूनानी विचारकों को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बाँटा जाता है :-

भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता

1. आध्यात्मिकता पर बल

राज्य को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया हैं। राज्य ही समाज में ऐसी व्यवस्था लागू करता है जो मनुष्य को

मोक्ष की और ले जाता हैं। भारत को एक आध्यात्मिक देश कहा जाता हैं चूँकि भारत का झुकाव प्रारंभ से ही आध्यात्मिकता की ओर रहा हैं। भारत को संसार का आध्यात्मिक गुरू कहा जाता हैं। यहाँ जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो विचार किया गया, उसमें दृष्टिकोण हमेशा ही आध्यात्मिक रहा हैं।

2. राजा सवोपरर नहीं हैं

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था लेकिन राजा ही सर्वोपरि नही

होता था। राजा को अत्यधिक ऊँचा स्थान देते हुए भी उसे निरंकुशता की स्थिति प्रदान नहीं की गयी थी राजा पर प्रमुख रूप से धर्म का प्रतिबन्ध होता था।

3. राजनीति एवं धर्म का समन्वय

प्राचीन भारत में राजा का और प्रजा का पारस्परिक धर्म, राज्यभिषेक की विधि, राजाओं द्वारा यज्ञ करना, पुरोहित की नियुक्ति, राजकुमारों के संस्कार आदि का वर्णन है। इन धार्मिक पुस्तकों में सिर्फ यही नहीं बताया गया है कि राजा और शासन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपितु मंत्रियों, पुरोहित, सेनापतियों, दूत, न्यायधीश, कर्मचारी और सैनिकों के कर्तव्यों प्रेरित का भी वर्णन है। कर्तव्य और धर्म समानार्थक है इस कारण भी राज्य सम्बन्धी विचार धर्म से प्रेरित है।

4. सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का आधार होती हैं। प्राचीन भारत में संपूर्ण समाज का विभाजन वर्ण व्यवस्था के अनुसार चार वर्णों में हो जाने के कारण राज्य का प्रमुख कार्य इस व्यवस्था की रक्षा करना था और प्रत्येक व्यक्ति को उससे संबंधित वर्ग में बनाए रखना था।

5. राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था

प्राचीन राजनीतिक विचारक इस बात का समर्थन करते थे कि राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी और उपयोगी हैं। जीवन के तीनों लक्ष्यों-धर्म, अर्थ और काम की राज्य के बिना प्राप्ति नहीं

हो सकती, ऐसा सभी प्राचीन राजनीतिक विचारों का मानना था।

6. दण्ड-नीति का महत्व

महाभारत व मनु के अनुसार, " दंड ही शासक हैं। दंड को धर्म कहा हैं क्योंकि यह हर व्यक्ति को उसकी मर्यादा मे बनाए रखता हैं, दंड राज्य का आधार हैं।

कौटिल्य के मतानुसार," दण्ड-नीति का न्यायोचित रूप में प्रयोग किया जाना आवश्यक हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो राज्य में अव्यवस्था तथा अराजकता फैल जाएगी।"

7. धर्म सर्वोपरि

भारतीय चिंतन की एक विशेषता यह है कि प्राचीन भारतीय में धर्म को सर्वोपरि माना गया हैं। भारतीय चिंतन ने न तो राजा को ईश्वर का अवतार माना और न उसे स्वेच्छाचारी और निरंकुश माना और न उसे कानून का स्त्रोत माना। भारतीय चिंतन में धर्म को सर्वोपरि माना गया हैं। राजा को धर्मानुसार आचरण करना अनिवार्य है। यदि राजा धर्मानुसार आचरण नहीं करता, तो प्रजा को उसके विरोध में विद्रोह करने का पूरा अधिकार हैं।

8. प्रजा को विद्रोह का अधिकार

हिन्दु धर्मग्रन्थों में प्रजा को अधिकार दिया गया हैं कि वह अत्याचारी राजा से छुटकारा पाने के लिए राजा को यह चेतावनी दे कि वह अपना व्यवहार बदले और यदि वह अपना व्यवहार नहीं बदलता तो उसे राज्य से बाहर चले जाने की चेतावनी भी दे। यदि चेतावनी के बाद भी राजा का आचरण नहीं बदलता है तो शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि राजा इतने पर भी न सुधरे, तो उसे गद्दी से उतार देना चाहिए और राजपरिवार के किसी योग्य व्यक्ति को राजा की गद्दी पर बिठा देना चाहिए। महाभारत तो कोई मार्ग न निकलने पर राजा के वध की भी अनुमति देता हैं।

मूल्यांकन

भारतीय राजनीतिक चिन्तन अत्यन्त प्राचीन है। कुछ विद्वान इसे पांच हजार वर्ष से भी प्राचीन मानते हैं। यह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यद्यपि कुछ पश्चिमी विद्वानों ने 'झूठ का एक ऐसा आवरण डाला जिसमें यह सिद्ध किया गया कि भारत में प्राचीन चिन्तन था ही नहीं। जो कुछ भी था वह पाश्चात्य चिन्तन के सामने ठहरता ही नहीं। नये शोधों, पुरातत्व विभाग की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में अति प्राचीन काल से ही राजनैतिक चिन्तन न केवल अस्तित्व में है वरन उसका स्तर भी काफी अच्छा है।

निष्कर्ष

इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय चिन्तन का इतिहास अत्याधिक प्राचीन है। यह वैदिक काल से प्रारम्भ होकर भारत में इस्लामिक शासन तक माना जाता है। यद्यपि भारतीय चिन्तन के विषय में पाश्चात्य समीक्षको की दृष्टि सकारात्मक नहीं रही है। इसके बावजूद भारतीय चिन्तन न केवल यर्थाथवादी हैं वरन यह बहुत हद तक आधुनिक भी है। भारतीय चिन्तन के केन्द्र में मानव है। जबकि पाश्चात्य चिन्तन के केन्द्र में मानव नहीं है।

0 Response