Get in Touch

We will get back to you within 24 hours.

Welcome to MVS Blog

प्रश्न 1- कबीर की भक्ति भावना क्या है ? तथा कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

परिचय

कबीरदास संत काव्य और निर्गुण भक्ति-शाखा के प्रमुख कवि थे। वे समाज सुधारक, भक्त और कवि के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने समाज की गलत परंपराओं पर कठोर प्रहार किया। उनके दोहों मे ज्ञान और अनुभव का समावेश है, जो भक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक पहलूओं को उजागर करते है। कबीरदास जी का संदेश है कि सच्ची भक्ति में जाति, धर्म और भेदभाव से परे जाकर आत्मिक एकता की भावना होनी चाहिए।

संत कबीर का जीवन परिचय

कबीर भक्त और कवि होने के अतिरिक्त समाज सुधारक भी थे। उनका जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, कबीर ने अपनी भक्ति भावना के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक जागरूकता को जन्म दिया। उन्होंने जीवनभर सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों और पाखंडों के विरोध में जन-जागरण करते रहे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उनका निधन सन् 1575 के आसपास हुआ था।

कबीरदास की भक्ति भावना:

‘भक्ति’ शब्द की उत्पत्ति ‘भज्’ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है - भजना अर्थात् भजन करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं- श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है।

कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी भक्ति भावना उच्च कोटि की है, वे भक्ति के मार्ग में व्याप्त आडंबरों का विरोध करते हुए सच्चे हृदय से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं।

1. गुरु महिमा/गुरु की महत्ता : गुरु का महत्व भक्तिकाल के लगभग सभी कवियों ने बताया परंतु कबीर ने बहुत ही व्यावहारिक तरीके से गुरु के महत्व पर या गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद से भी बड़ा है। वे कहते हैं-

अर्थात् गुरु हमें ईश्वर तक पहुँचाने के लिए हमें रास्ता, मार्ग दिखाते हैं। इसलिए अगर गुरु और गोविंद (भगवान) एक साथ हो तो उस समय हमें गुरु को पहले नमन करना चाहिए।

2. आचरण की शुद्धता : कबीर की भक्ति भावना में सदाचार पर बल दिया गया है वे सदाचार को भक्ति का प्रमुख अंग स्वीकारते है उनके अनुसार आचरण की शुद्धता के लिए व्यक्ति को संपूर्ण विकारों का परित्याग करना होगा। कबीर ने आचरण की शुद्धता के लिए कुसंग का त्याग करने एवं सत्संग करने पर बल दिया है।

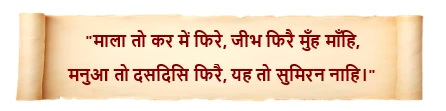

3. नाम स्मरण : सभी निर्गुण भक्त कवियों ने परमात्मा के नाम के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने परमात्मा के नाम को ही ब्रह्म माना है। जिस तरह से कबीर ईश्वर के रूप के स्थान पर उनके नाम के महत्व को महत्व देते हैं। ठीक उसी तरह से वे ऐसी ईश्वर के नाम स्मरण का विरोध करते हैं। लेकिन वे ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो केवल दिखावे के लिए भगवान का नाम जपते हैं। जो इस पंक्ति से स्पष्ट होता है-

अर्थात् माला तो हाथ में घूमती रहती है, जीभ भी मुँह में बार-बार 'राम-राम' जपती रहती है, लेकिन मन तो दसों दिशाओं में भटकता रहता है- ऐसी स्थिति में इसे सच्चा सुमिरन (स्मरण) नहीं कहा जा सकता।

4. मध्यमार्गी दृष्टि का अनुसरण : कबीरदास जी ने जीवन में गौतम बुद्ध के "मध्यम मार्ग" को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि न तो पूरी तरह से संसार में डूब जाना चाहिए (जैसे धन, परिवार, कामना आदि में) और न ही संसार छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए। कबीर कहते हैं कि इंसान गृहस्थ जीवन भी काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों को छोड़कर ईश्वर की भक्ति और वैराग्य का जीवन जी सकता है। अर्थात जंगल या एकांत में जाने की जरूरत नहीं, अगर मन शांत और संयमित है, तो घर में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। इसलिए कबीर मानते हैं कि मध्यम मार्ग (न ज्यादा कष्ट, न ज्यादा आराम) ही सबसे अच्छा रास्ता है।

5. माधुर्य भाव : कबीर की भक्ति में माधुर्य भाव की तीव्रता मिलती है। उनकी कविता में सूफी प्रेम जैसा कोमल भाव दिखाई देता है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन और विरह को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है, जो दुर्लभ और हृदयस्पर्शी है।

6. ईश्वर की एकता/परमात्मा की एकता/एकेश्वरवाद पर बल : कबीर जी ने ईश्वर की एकता (एकेश्वरवाद) पर बल दिया। और बताया कि ईश्वर के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन वह एक ही सत्ता (एक ही परमात्मा) है- जैसे राम, रहीम, अल्लाह, कृष्ण, बिस्मिल, विश्वंभर आदि है। उन्होंने हिंदू- मुसलमानों में प्रचलित आडंबरों-मूर्ति-पूजा, छुआ-छूत, तीर्थस्थान तथा हज्ज, अजान आदि का घोर विरोध किया, क्योंकि कबीर का मत था कि ये धर्म की ऊपरी बातें हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने वाली हैं, इसलिए उन्होंने सभी को एक ही ईश्वर की संतान बताया और उनके अंधविश्वास को दूर किया।

'कोई हिंदू, कोई तुरुक-कहावै, एक जमीं पर रहिए।'

कबीरदास की भाषा शैली: कबीर की भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों के विचार-

1. शब्द भण्डार : कबीर की भाषा बहुत ही समृद्ध और विविध है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी जैसी कई बोलियों के शब्द इस्तेमाल किए हैं। अपभ्रंश (पुरानी लोक भाषाएँ) के शब्द भी उनकी कविताओं में दिखते हैं। रहस्यवाद और दर्शन से जुड़ी पदावली में तत्सम शब्दों का समावेश है। कबीर जब इस्लाम धर्म में व्याप्त पाखण्डों पर कटाक्ष करते हैं तो उनकी भाषा में अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न देशज शब्दों का प्रयोग भी उनकी रचनाओं में मिलता है।

2. काव्य-रूप और छन्द : कबीर ने अपनी मुक्तक रचनाओं साखी, सबद और रमैनी में मुख्य रूप से तत्कालीन समय में लोक में बहु-प्रचलित भाषा का प्रयोग किया। साखी, दोहे से मिलती-जुलती है। कबीर के ‘सबदों’ में लोक में गाए जाने वाले राग-रागिनियों और पदों का प्रयोग किया गया है। रमैनियों में अधिकांशतः कुछ चौपाइयों के बाद कबीर ने एक साखी का प्रयोग किया है। इन छन्दों के अतिरिक्त कबीर नें चौतीसी, कहरा, हिण्डोला, बसन्त चाचर, बेलि आदि का भी कई स्थानों पर प्रयोग किया है।

3. प्रतीक-योजना : भारतीय साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग आरम्भ से ही देखने को मिलता है। सूफी कवियों ने आत्मा और परमात्मा के बीच गहरे और भावनात्मक सम्बन्ध को समझाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया। विशेष रूप से संत कबीर ने आत्मा और परमात्मा के बीच के रहस्यपूर्ण सम्बन्ध और उनके मिलने-बिछड़ने की स्थिति को दिखाने के लिए पति-पत्नी जैसे दाम्पत्य जीवन से जुड़े प्रतीकों का सहारा लिया।

4. उलटबाँसियाँ : उलटबाँसी का शाब्दिक अर्थ है - ‘उल्टी उक्ति’ अर्थात ऐसी बात जो विपर्यय का बोध कराए। उलटबाँसी अपनी बात की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक कारगर माध्यम है। कबीर ने इस शैली का प्रयोग खासतौर पर गहरी और रहस्यमयी बातों को कहने के लिए किया है। उलटबाँसियाँ पहली नजर में अटपटी और अजीब लगती हैं, लेकिन जब कोई इन बातों पर गंभीरता से सोचता है, तो उसे इनके पीछे छिपे गहरे और सच्चे अर्थ समझ में आते हैं। तब वह व्यक्ति आंतरिक रूप से आनंदित होता है। कबीर ने उलटबाँसियों का प्रयोग विशेष रूप से संसार, आत्मा-परमात्मा, योग, प्रेम-साधना, धर्म से सम्बन्धित पदों में किया है।

5. व्यंग्यात्मक भाषा : कबीर का व्यक्तित्व विद्रोही था। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों, ढोंग, जातिवाद और कर्मकांडों पर तर्क और मानवता के आधार पर तीखा व्यंग्य किया। उनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मक भाषा का तेवर, भंगिमा और पैनापन साफ झलकता है, जिससे उनकी रचनाएँ विशेष बन गईं।

निष्कर्ष:

कबीर की भक्ति भावना निर्गुण ब्रह्म पर आधारित है, जिसमें प्रेम, वैराग्य और आत्मा-परमात्मा के मिलन की तीव्र अभिव्यक्ति है। उनकी भाषा मिश्रित, सरल, प्रभावशाली और लोकभाषाओं से युक्त है, जिसमें अरबी, फारसी, तत्सम, देशज और विभिन्न बोलियों के शब्दों का सुंदर प्रयोग मिलता है।

0 Response